«Donnie Darko», la magia de un film con dos relecturas radicalmente opuestas que siempre concuerdan

De vez en cuando se nos está permitido por los dioses del olimpo cinéfilo una pequeña dosis de placer culpable. Sobre todo si te sientas a ver una película por cierto compromiso obligado para que no siempre se tengan que ver las que uno ordena, buscando consensos mucho mejor que los políticos. Confieso que no tenía ni el más mínimo interés por ver “Hachiko”, un film del otrora prometedor director Lasse Hallström, con un arranque de filmografía prometedor, pero perdido para la causa del buen cine hace ya demasiado tiempo.

Se trata de un director que nos cegó a todos por su capacidad para manejar sentimientos inmortales con una historia conmovedora y maravillosa titulada “¿A quién ama Gilbert Grape?”, que nos resultó coherente y digno adaptando al cine “Las normas de la casa de la sidra”, que ya comenzó a saturarnos un poco por diabetes incipiente en “Chocolat”, que se redimió algo con “Atando cabos” o “Una vida por delante” y que, desde entonces, decidió ser el Emperador de Todas las Lágrimas de la platea y su cine abandonó la calidad en la búsqueda del ideal de que no quedara un solo ojo seco por el planeta Tierra.

En esta última línea se encuentra “Hachiko”, una conmovedora y arrebatadora historia real de fidelidad perruna a su dueño que emociona al más pétreo de los espectadores, por poco corazón que le quede o por mucho que odie a los seres no humanos.

Estuve durante todo su metraje intentando no sucumbir al imperio de la lágrima fácil y la bondad humana repartida a manos llenas en que suele convertirse el cine de Lasse Hallström, cual Frank Capra 2.0 de nuestra sociedad. Pero, seamos sinceros, ¿acaso el cine no es justo eso, creación de sentimientos colectivos en el público?

Casi lo consigo, pero casi. Al final, a pesar de las interpretaciones mediocres (Richard Gere cada vez me parece peor actor), el guión blando y sin dobleces, los personajes cargados de buenismo sin reverso tenebroso alguno y sensiblería y almíbar por doquier, tengo que confesar que el placer culpable funcionó, y que te acabas emocionando descubriendo que, si los seres humanos de las películas de Lasse Hallström son buena gente, los animales los superan por goleada.

Si quieres hurgar en la emoción sin comerte el tarro, ésta es tu película, amig@.

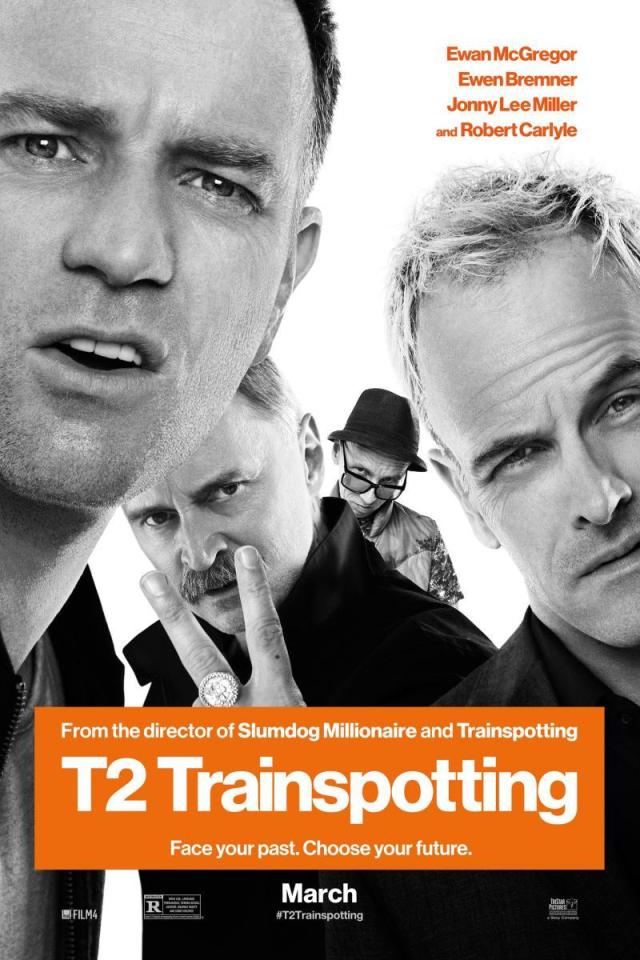

En “T2 Trainspotting” se acentúa el dilema de su predecesora hace ya la friolera de 20 años, cuando todos éramos más jóvenes y crédulos: la fascinación corren por las venas (nunca mejor dicho) de sus protagonistas a la par que el hastío y el tedio. La forma sigue sin estar acorde con el fondo sino al contrario. El desfase psicotrópico sigue sin tener la explicación necesaria y el guión sigue sin impactar en el estómago como debiera. 20 años después, tras todo lo que han consumido nuestras pupilas cinéfilas mientras tanto, el resultado nos sabe aún a bastante menos.