«Como un mar que devuelve cadáveres como ofrenda pagana a algún Dios»

Aquí os dejo mi columna de opinión que, como cada viernes, se emite en Cadena SER Radio Granada, a las 8:50 horas:

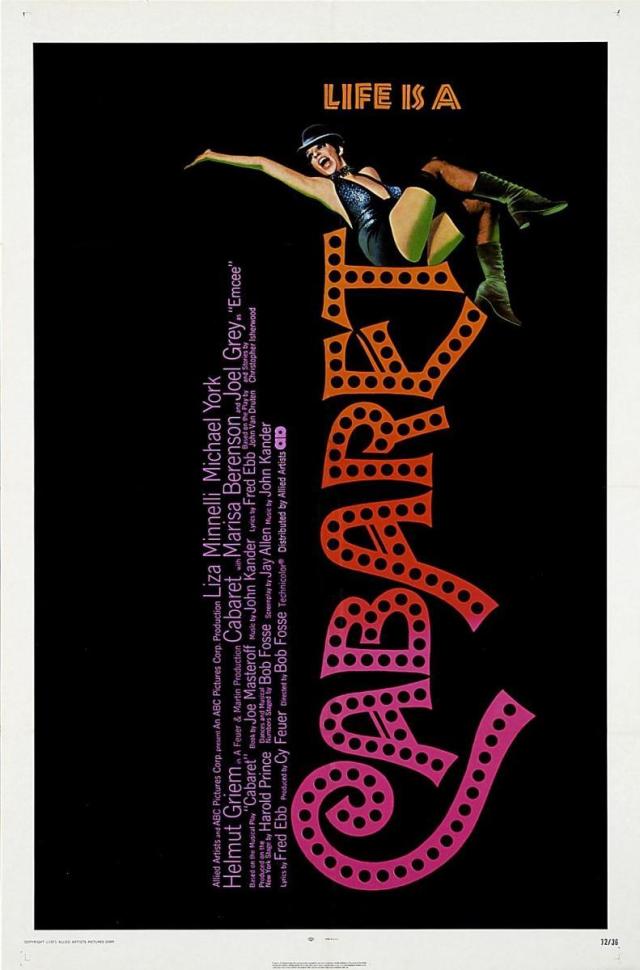

Todavía tengo nauseas. Criado y amamantado en los pechos de “Cabaret” o “All that Jazz” de Bob Fosse (mis musicales de referencia), de “Once” de John Carney, de “West Side Story” de Jerome Robbins y Robert Wise o de la prodigiosa “Bailar en la oscuridad” de Lars Von Trier, es infame denominar cine musical a “La llamada”, un mero divertimiento para “oteinómanos” sin metadona y demás gente que es capaz de sobrevivir sin criterio, ni musical ni cinéfilo.

Porque de ninguna de las dos cosas ofrecen nada que valga la pena Javier Ambrossi y Javier Calvo, mucho más pendientes de ser políticamente correctos, de no molestar ni a dios ni a la iglesia ni a los fieles ni a los ateos, de introducir alguna relación lésbica por aquello de darle un barniz de modernidad (venga a cuento o no, pegue o no pegue) y de crear un producto palomitero sin cimientos que lo sostengan que rezuma mediocridad por todos los poros de su malgastado celuloide.

Como ocurriera con “La La Land”, no hay por donde cogerla o salvarla: es mala de solemnidad en guión, anodina e insípida en dirección y lamentable musicalmente, en las tres cosas aún con mayor sobredosis de mediocridad que en la película absurdamente sobrevalorada de Damien Chazelle, ese autor paradójicamente capaz de inventar una obra maestra llamada «Whiplash».

«La llamada» es un esperpento más propio de sobremesa dominical de Tele 5 de que cine de verdad, y con toda mi buena voluntad, intento buscar algo que pueda salvarse de la quema y, claro, me aferro a Macarena García, una bellísima (hasta hacer caer la baba) profesional como la copa de un pino, que intenta mantener la dignidad y la compostura ante tamaña infamia de personajes caricaturizados, increíbles, sin fondo ni forma, desdibujados, lamentables, con los que los Javis nos castigan a mayor infierno de la historia del cine.

Lamentable. Por cierto, no soporto a Anna Castillo, nunca, en ninguna película.

“Mudbound”, de la directora afroamericana Dee Rees, es una película, sobre todo, honesta. Es una cruda denuncia de la discriminación racial existente en el sur de los USA en los años 40, no muy diferente a la de “La cabaña del tío Tom”, aunque las décadas hubieran pasado con creces.

En todo momento, en sus intenciones y en algunas situaciones concretas de la cinta, me ha recordado enorme y constantemente a “Los santos inocentes” de Mario Camus. Dee Rees juega con todas las cartas a su favor y sale viva del complejo cruce de caminos: adaptar la novela de Hillary Jordan de forma polifónica, cediendo la voz en off a distintos personajes a la largo del quizás demasiado extenso metraje de la película, para recordarnos que la esclavitud estaba tan sólo aparentemente abolida en la América profunda del estado sureño de Mississippi hace apenas 70 años.

Para ello, Dee Rees nos cuenta la historia de una familia blanca y de los afroamericanos que trabajan para ellos en la finca agrícola, siempre embarrada y suciamente deprimente, que poseen en Mississippi. La II Guerra Mundial se cruza en el destino de las dos familias, y ambas tienen que afrontar las consecuencias de las secuelas personales, psicológicas y económicas que los veteranos de guerra acarrean en su regreso al presunto “hogar dulce hogar”, nunca sencillo y siempre semillero de más penas que alegrías.

Pero la historia se acaba centrando en lo importante: en la esclavitud del pobre ante el rico, en la explotación del terrateniente sobre el proletario, en el racismo como columna vertebral de Norteamérica, en el abuso del hombre blanco sobre el negro y su deseo de tenerlo sometido, en el mismísimo KKK, que también aparece con fuerza en la cinta de Dee Rees.

El reverso tenebroso del sueño americano se apodera de esta interesante película, más interesante de ver que nunca, justo ahora cuando el fantasma del fascismo campa a sus anchas por cada rincón del planeta. Lástima que el siempre innecesario final feliz lastre la moraleja de esta honesta película.