Alexander Payne es, para mí, junto con Paul Thomas Anderson, probablemente los dos directores más interesantes del cine norteamericano actual. Su forma amable de diseccionar el alma humana con bastante más mala leche de la que aparenta en principio, porque sus películas están recubiertas de una capa dulce que engañan respecto a unas entrañas amargas, nos ha traído un buen puñado de obras maestras, de esas que se convierten en fundamentales desde que las ves por primera vez: “Entre copas”, “Los descendientes”, “Nebraska” y, muy especialmente y por encima de todas las demás, la piedra angular de su cine (y del mío), “A propósito de Schmidt”, aquella inmortal historia de un jubilado que se aferra a la vida con el nihilismo y el sarcasmo que da la edad.

Es obvio que “Una vida a lo grande”, su última película por el momento y con la que cierro mi auto-ciclo, no luce a esta altura, está un escalón por debajo de la genialidad de Payne, es una obra menor en su apabullante filmografía. Sería magistral en la carrera de un director más normal, pero insuficiente para un superdotado del análisis del alma humana como Alexander Payne. Sus historias siempre te arrancan sonrisas, pero congeladas en una mueca de sarcasmo ante la vulgaridad y el egoísmo del ser humano, que se irradia en cada escena de su privilegiado cine.

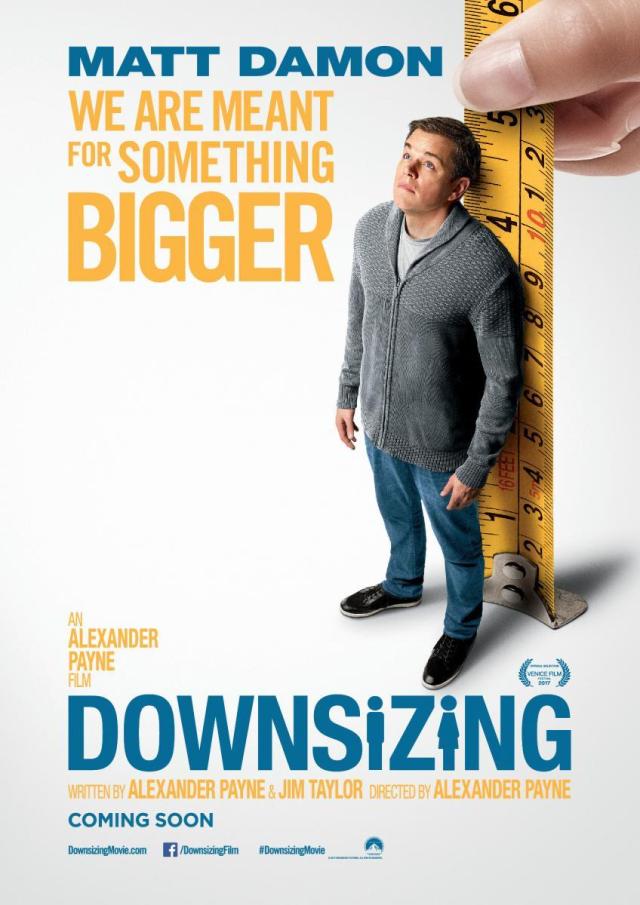

“Una vida a lo grande” es su primera incursión en el cine de ciencia-ficción. Nos cuenta un futuro distópico donde, para poder salvar el medio ambiente del planeta, muchos ciudadanos se prestan voluntariamente a ser reducidos a un tamaño de unos pocos centímetros para vivir una existencia en miniatura, mucho más sostenible ambientalmente.

Pero, que nadie nos engañe, no lo hacen por salvar el medio ambiente, que les trae al fresco, sino porque, con ese tamaño, el capital del que dispone el norteamericano medio, lo hace rico en ese mundo en miniatura dentro de una red de protección, tan falso como si de «El show de Truman» se tratase.

Y a ello se apunta un matrimonio más, a cuyo marido vamos a seguir la pista sobre el resto de su vida, interpretado magistralmente por el siempre solvente Matt Damon. Se trata de un buen hombre, motivo por el que nada nunca le sale bien, como acierta siempre a determinar su vecino, un oscuro y fantástico como siempre Christoph Waltz, sin duda el gran personaje de la película, un ser de los que siempre salen ganando, que nada a favor de corriente en toda tesitura, rozando la legalidad y la moralidad y con un sentido del humor acerado. Waltz borda un papel que pareciere diseñado para él.

Mientras que Matt Damon es un buen hombre, un hombre perdido, sin rumbo claro, desorientado en su bondad, apocado y utilizado por todo el mundo. Tendrá que conocer a una mujer vietnamita a la que le falta una pierna con una personalidad desbordante, interpretada hipnóticamente por Hong Chau, para que algo le haga despertar del letargo, y de paso le enseñe que todos los muros siempre esconden la miseria que hay detrás de los mismos, la de los que no pueden entrar al paraíso, en una metáfora bastante explícita de nuestro mundo actual.

Es cierto que se hace larga por su metraje excesivo, y que no está ni de lejos a la altura de sus grandes obras maestras, pero… una película de Alexander Payne siempre debe verse, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida.