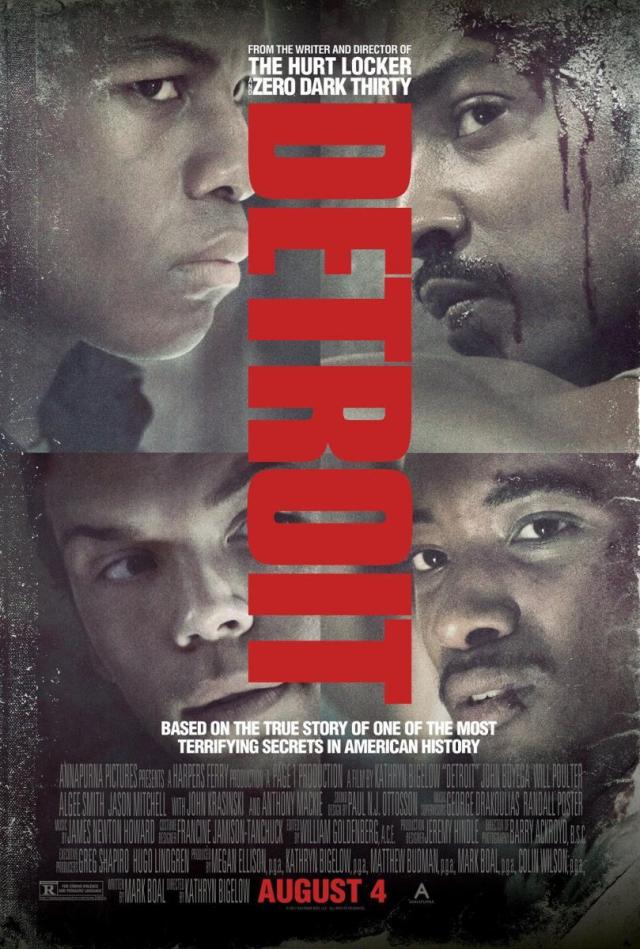

Kathryn Bigelow lleva muchísimo tiempo siendo un nombre del cine notable, a pesar de que la cineasta, quién sabe si por ser mujer, ofrece mucho más de lo que recibe de crítica y academia, al igual que ocurre con Sofia Coppola, otra directora absolutamente genial.

Sin embargo, reconociendo lo impecable de su factura, el cine de Bigelow nunca me había emocionado, hasta que ha alcanzado la madurez creativa con “Detroit”, sin duda, su obra maestra y su entrada al cine para la historia con mayúsculas. Cineasta de acción y testosterona, compatible con su mirada de directora, le faltaba trascender las escenas bélicas y la acción bien rodada para entrar en el mundo de la crítica social y del mensaje político con todo ello, más allá de los planos bélicos sabiamente rodados, y al fin lo hizo con “Detroit”, su mejor película de lejos.

Y lo logra, en un triunfo absoluto sin paliativos, sin renunciar a lo que han venido siendo sus señas de identidad como cineasta: cámara en mano, tono documental, mucha tensión en sus escenas, violencia desmedida y personajes al límite. Esta vez para contarnos los gravísimos disturbios raciales ocurridos en Julio de 1967 en Detroit, ofreciendo una película bélica basada en hechos reales que transcurren paradójicamente en mitad de las calles de una ciudad norteamericana que bien pudiera parecer Bagdad o Sarajevo.

Porque así de graves fueron, y porque así de abiertas está aún las heridas de la discriminación racial que sigue existiendo (o gobernando de la mano de Donald Trump ahora más que nunca) en unos USA no excesivamente alejados de los postulados del Ku Klux Klan, aunque disimulen y opinen lo contrario por aquello de lo políticamente correcto.

El film, desarrollado en tres momentos diferentes, nos cuenta en su arranque inicial de forma magistral los disturbios callejeros en primera persona, con nerviosa cámara en mano y aspiraciones de documental, de forma soberbia, medida y sabia. Como pretendiendo (y logrando) establecer el contexto de disturbios callejeros en los que se va a desarrollar la historia que sabiamente nos cuenta la directora.

Pero donde toca el cielo cinéfilo la cinta es en su segundo acto, cuando cuenta los horrorosos e incalificables episodios de violencia policial acaecidos contra un grupo de indefensos e inocentes jóvenes afroamericanos en el interior de un hotel de la ciudad de Detroit durante el transcurso de esos días de revuelta.

Denuncia necesaria y sin tapujos del racismo y el fascismo imperante en los cuerpos policiales del momento (y que aún trascienden en ciertas actitudes en los informativos actuales) y que Kathryn Bigelow sabe elevar a través de un crescendo tensional insoportable hasta el paroxismo y el terror que produce contemplar lo peor del ser humano narrado en primer plano y sin anestesia.

Hay momentos en los que su violencia incomoda, violenta, te golpea en el estómago. Tal es la genialidad de Bigelow para denunciar la brutalidad policial en estado puro.

Luego la cinta decae un poco en su tercer y último tramo, donde se plasma el juicio habido contra dichos policías y se concluye, como siempre fue y será en el mundo, que los que ostentan el poder terminan resultando impunes y las víctimas, además de víctimas, acaban siendo los que pierden por pobres, y por negros en este caso para más inri.

Pero Bigelow se ha licenciado cum laude al fin con una cinta que le ha otorgado trasfondo social a su bélica forma de hacer cine.