Muy pocos artistas en el planeta son capaces de crear un estilo propio y un lenguaje intransferible y reconocible desde lejos. Pedro Almodóvar es uno de esos escasos genios. Un vistazo a un solo plano de sus películas es suficiente para no necesitar los créditos porque lleva su sello y su autoría. Eso es lo más grande que le puede pasar a un cineasta. Él lo tiene de sobra y con creces, lo derrocha.

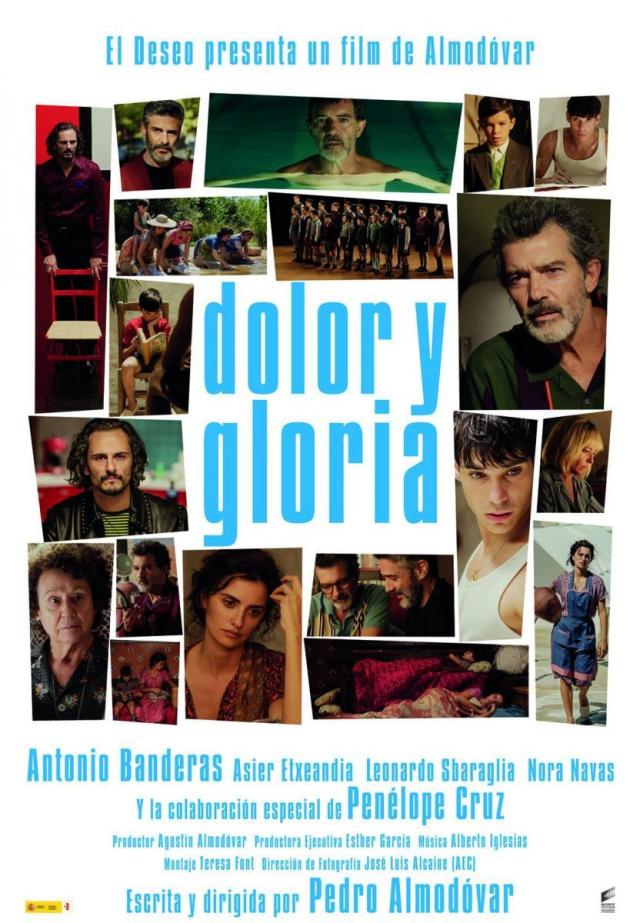

Parto de la base de que “Dolor y gloria” no es su mejor película. Sin duda, es superada por “Hable con ella” o “Todo sobre mi madre” como mínimo, pero es un maravilloso ajuste de cuentas con la vida, una forma de abrirse en canal delante del espectador de una generosidad ilimitada, un sincerarse consigo mismo y con el mundo espléndido, y ello justifica que, a lo largo de la cinta, realmente no pase casi nada. Porque se puede contar todo sin que pase nada.

Si bien es cierto que su línea argumental es minimalista, también lo es que Almodóvar se desnuda en cuerpo y alma ante su público enfervorecido y entregado desde siempre (entre los que me incluyo) y, en su obra más austera y menos almodovariana de toda la filmografía del manchego, en la única película en la que no se permite ninguna jocosa salida de pata de banco, sublima el melodrama autobiográfico sobre el vacío existencial a través de un maravilloso vacío argumental que no cansa, sino que descansa en la pura verdad de lo que no cuenta, en las sensaciones que transmite, en la fuerza de la sinceridad, en la plasmación de la verdad pura y dura sobre la vida.

Porque lo que nos cuenta Almodóvar, sin contar apenas nada, es la pura verdad: que la vida tiene mucho más de dolor y pérdida que de gloria y mieles del triunfo, que hay más penas que glorias, que la felicidad apenas son momentos efímeros que te arrastran definitivamente al dolor, que madre no hay más que una, que del amor al dolor hay apenas un breve y furtivo paso, que el tiempo es implacable con sus criaturas y lo destruye todo, menos quizás el deseo y la muerte.

Porque de eso va la película de Almodóvar, del deseo como motor de casi todo y la muerte como final certero. Y lo logra a través de una interpretación para la historia del cine de Antonio Banderas. El andaluz no hace de Almodóvar, no imita a Almodóvar, es Almodóvar, se reencarna en nuestro director más reconocible para lograr lo que tan solo Marcello Mastroianni consiguiera en “Fellini ocho y medio”, trascender la interpretación para alcanzar el alma del autor. Mastroianni lo clavó, Antonio Banderas lo mismo o más. A esos niveles está ya el andaluz, a los de pasar a la historia del cine por derecho propio.

Y luego están las señas reconocibles que hacen único el cine de Almodóvar: la fotografía colorista y pop de José Luis Alcaine, la música marca de la casa de Alberto Iglesias, la canción de Chavela Vargas apareciendo, la cinefilia y el amor al arte que se respira en cada poro de la propuesta, la homosexualidad en ambientes claustrofóbicos, las drogas como válvula de escape pero inexorable caída a los infiernos, la desesperación y la depresión, el perdón como posible con el paso del tiempo, composiciones en sus planos bellas y equilibradas pero consiguiendo ser reales y creíbles, los rojos saturados en su paleta de colores, la enfermedad, la muerte… la vida misma, el evangelio según Almodóvar.

Y que no pase desapercibida la actuación, breve pero absolutamente maravillosa, de Penélope Cruz como madre de Almodóvar durante su niñez. En pocos minutos, derrocha tanta verosimilitud y coraje, que pareciera una protagonista más de la cinta. Muy grande lo de Penélope, secundado en la vejez por Julieta Serrano.

Y otra referencia imprescindible a Juan Gatti: el autor de todos los carteles que se ven en los distintos decorados de la película y, muy especialmente, el diseñador de unos de los títulos de crédito más espectaculares de la historia del cine, puro esteticismo psicodélico para unos créditos que te dejan boquiabierto durante 3 escasos pero maravillosos minutos.

Lo que no deja de ser curioso es que, el gran director de mujeres en nuestro cine, haya virado definitivamente hacia sus personajes masculinos cuando él ha sabido retratar a las mujeres más y mejor que nadie lo hubiera hecho antes. Y es que ha llegado el tiempo del autoanálisis y la madurez introspectiva.

Almodóvar ha depurado hasta la perfección el estilo de Almodóvar, y el resultado es “Dolor y gloria”, que es capaz de demostrar que no es necesario contar nada para contarlo todo.